法治詰難之11- 肥皀劇之法治觀

Rule of Law In Soap Opera

註: 以下內容, 純屬作者一般個人意見,不能視為有法律約束力之專業意見,凡涉及如投資、法律、會計、建築或醫療等受法律規管行業之專業問題,如有疑問請自行向具專業操守 之相關專業顧問或從業員查 詢

免 責條款 DISCLAIMER

-10/3/2015

法治亢奮之寫照

英治時期的法治觀念其實簡單,法律處理的事務,都是黑白善惡正邪分明,所以當年有關法治之電影或電視劇,皆是執法機關如何將匪徒繩之以法之情節,集 中於搜證過程;法庭論辯,對當年編劇是既陌生,亦感覺沉滿,除非出現一些特别案件,普羅大眾對法庭新聞亦興趣不大,百多年間,案件能吸引大眾注意力者唯三 狼案,紙盒藏屍案,花槽藏屍案,佳寧案,葛栢貪污案等,可謂聊聊可數,趣味在於案中故事之戲劇性而非有關法律之可議性。回歸前後,法庭案件吸引力日高,傳 媒日以繼夜的吹捧,令大部份港人如痴如醉地深信西方有現今世上最公義之法律系統,而本地則擁有一個比肩西方之複製品,足以傲視鄰近地區,結果全民患上老樸 前述之「法治亢奮綜合症候群」。

電視肥皀劇既反映社會現狀也反過來影響現狀,回歸後一窩蜂之法庭劇似乎都頗能吸引眼球,正面説是普及法律常識,反效果是加劇「法治亢奮綜合症候群」 之程度,對未有社會經驗之年青人猶甚。經過十多年累積無數濫用法律及司法程序之例子後,社會上仍欠反思者,特别是業內人士,少有願意直面法制不足之處,反 而是自我維護,極力美化和神化現行制度;電視劇並無包袱,但娛樂事業,不過志在求財,亦無必要對爭議事情表態或批判,既然大團圓結局是眾望所歸,便盡可能 給予滿足算了。最近一套以幾位新紥女大狀為戲軌之片集「四個女仔三個bar」,意外成為近年黃金時段收視率較高之電視劇,結局收視達至難得之32點。

寫實劇與現實之距離

既然說「四個女仔」而不是「四個女生」或「四個女孩」,加上是劇中對法制及業內人士之描述,應列為本地寫實劇。片集以兩件性罪案帶引劇情進入高潮, 兩案情節,對時事稍有認識者,當有似曾相識之感覺,結局中,一案是沉冤得雪,未成年被告清白得保,結局二之大狀,被接連捲入性騷擾及更嚴重之強姦指控,先 後在專業紀律聆訊及法庭上算是獲得無罪釋放,但公眾判斷往往異於判決,成為被告永遠之咒詛;最後庭上曾作出不利被告證供之女學徒大狀,亦獲得師傅諒解,控 方父母,甚至將指控者之一本日記寄交被造,劇情上算是以一個超視覺之角度還被誣告者一個清白。一般觀衆,應是皆大歡喜,惟現實版本,有多少能如劇中結局般 令受誣陷者沉冤得雪,或最低限度從法制上不予定罪,則是大有疑問。

對此類涉及性暴力案件稍有認識之人士,包括法律界,社福界,教育界等相關人士,皆或多或少明白真相難知,故對劇情如此急轉直下,以大團圓方式結局, 不敢進一步觸及其中可能出現之殘酷現實,實為反高潮之作。翻看老樸於本系列文章《法治詰難3-法律面前,男性含忍》,便有詳釋,相同內容,不再詳述,只針 對此劇情節,指出其中不符現實及過份美化現行法制。

憑假設定罪之行為

先談未成年性罪犯一案,未成年少男被誣之脱罪方式可謂完全脱離現實:

(一) 案件一旦報上執法部門,已是肯定進入調查程序,那有可能讓雙方監護人見面及進行交相盤問(cross examination and interrogation),在現行法例下,保護證人及受害人是至高無上之原則,更何況證人及受害人屬未成年少女,須要嚴格保密,不要説當事人不能見, 除負責調查人員,有關人等包括當事人之老師,社工,朋友,同學皆不能接觸,編劇可能曾向高人請教,確定法律上真有容許審訊前會面之安排 (provision),但現實中,可說絕無可能;強行約見,被控男方只會平添一宗滋擾恐嚇證人之罪名。如有女性聲稱受性侵,莫説父母或監護人,社會上必 有正義之士及婦運人士第一時間發出聲援及要求嚴懲,傳媒繪影繪聲,形成未審先判之氣氛,又豈會願意在審訊前私下會面。

(二) 以援交(Enjo-kōsai)作為破壞女方人格(discrediting the rival strategy)之抗辯策略,在現時社會環境未必有效,從事援交之少女不會被性侵之推論,看不出有任何邏輯及因果關係依據,因為工作性質,性工作者反而更容 易成為性暴力之受害人,不少案例便説明,以受害人低微及不光彩之身份作為抗辯,隨時涉及階級歧視而出現反效果,新牌律師檢控官也懂如何應對這類質疑而反守 為攻。

(三) 根據社署現行指引(《處理虐待兒童個案程序指引,2007年版》及"Code of Practice for Registered Social Worker, 2009”),凡涉及未成年兒童及青少年性行為之個案,皆要呈報社署及警方,女童面對家長、社署及警方之問責壓力,在法制前,擁有有絕對優勢逃避刑責之情況下,必然將責任全推向男方,如果沒有刑責壓力,反而容易得知真相,這是人盡皆知常識。

(四) 自願援交之邊緣少女,豈會如此輕易承認自編謊言,編劇太小覷了今日小女孩之機心、早熟和世故,相比同齡男性,女孩智齡更是遠遠超前,否則今天之大學也不會 盡是女生天下,由六四開向七三開進發。知情人士,只是私下嗟嘆幾聲世風日下,甚至以恐怖形容一些未成年女生之歪越不覊行為,但總沒有人願意挺身以實際行動 挑戰女性為必然弱者及受害一方之鐵律。編劇也許不敢寫出現今一些女邊青之真實狀況,以免招來婦解組織投訴抗議。

(五) 如果雙方成年,辯方仍可以用女方濫交及你情我願作理由,惟與未成年兒童進行性行為,屬西方法律之「法定刑事罪行」(statutory offense),依假設(presumption)定義(假設法定年齡前不具自決能力)而非一般刑事罪行按兩大要素~犯罪動機(man's rea)及犯罪行為(actus Reus)決定,部份國家如愛爾蘭更明文(section 5 of the 2006 (Sexual Offences) Act)豁免女童一切性罪行,故男性被告無法以女方自願抗辯。表面上西方法律對性罪行已是兩性平等,現實中,基於檢控之慣性,官僚惰性(prosecution inertia and bureaucratic apathy )及婦運人士之政治能量,檢控政策總是滯後於法律改革且向女性傾斜,可以斷言,被告除非能證實為虛報或女方隱瞞年齡,涉及未成年少女之性行為,即使女方是 自願,主動,甚至是強迫男方進行性行為,男方必然是被告一方。本地法制以西方為師,加上現時社會氣氛吹捧西方精神文明,情況自然相若;從各級警務人員之言 談中,包括處理有關青少年性罪行之前線人員,思維仍停留於已被取代之「保護婦孺條例」上,認為法例只賦予控告男性之可能,竟不明白或不知道新例「保護兒童 及少年條例 (213章)」中已改用性别中立之字眼,在如此情況下,可以推論,女性不會成為被告。

保密成為不公義之遮羞布

檢控人員對歧視男性之説法,當然不會承認;前文曾以 "Common Wealth v Bernardo B" 一案説明歧視之實情,西方法律普遍採用之未成年罪犯之保密原則,正正令世人無法得知案情全部細節,男性抑或女性始是事實受害人(de facto victim),便無從得知,案中之少年男被告Bernardo B,由是須要向法庭申請取得過去檢控資料之權利。本地亦然,一直以來,各區警方皆以罪案涉及受保護之未成年人士,案情較輕,以警誡監視行為換取不作檢控之 案件,資料不予公開,內情更不為人所知;個别驚區會獨自提供不涉個人資料之統計數據,協助善後之社會機構亦有類似資料發佈,卻不見全港合併之數字,從公開 途徑搜集而來資料,基本上女性涉及性侵而被懲處之例子,可謂絕無僅有,從一些能接觸內情之人士得知,少數幾宗未成年女童因性侵而受懲處之個案,是因為協助 男性侵犯其他女性而致,其中較戲劇性者為女方之行為意外遭旁觀者攝錄下來並公開,成為有力之「逆向性侵」(reversed sexual harassment) 證據(註:其實逆向性侵是一個平等對稱之説法,因為如 果男方主動,女方自願但被動,檢控仍會控以性侵之罪,按對等原則,唯有如此描述),執法機關始願意懲處女性一方,表面資料顯示檢控男性接近百份之百,究竟 是按事實還是基於性别作出檢控決定,公眾人士根本無從判斷,被告即使無辜亦被禁止公開冤情,負責善後之公職人員,亦難以得知雙方之相對心理及生理狀態,從 而判斷肇事者誰屬。所謂保護未成年性犯罪受害人之法例,便大可成為掩蓋不公義檢控或懲處之遮羞布。

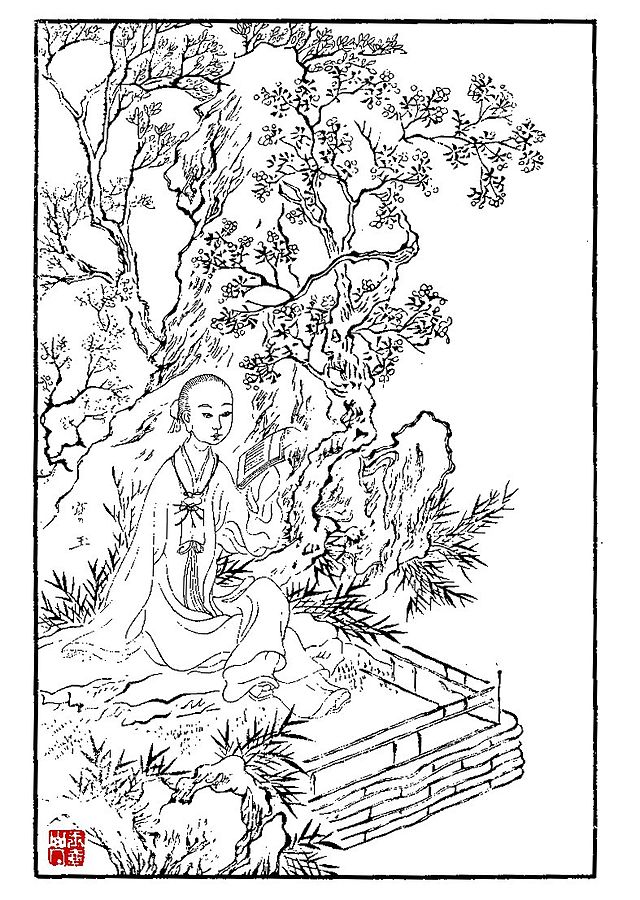

紅樓夢之現代法治變奏版

《紅

樓夢》第六回《賈寶玉初試雲雨情》,丫環襲人色誘寶玉偷嘗禁果,如果發生在今天,襲人大可以弱勢社群一員將寳玉送上法庭,或以此作為要脅謀取利益,例如嫁入

豪門,即使她個人不行使這個西方法制倫理觀所賦予之特權,也可能有社工或教師來舉報,否則是妨礙司法公正。現代版之紅樓夢中,少年寶玉之餘生便都是無休止之噩夢,再難有嘗盡紅

樓金釵唇上胭脂之興致,有如 Bernado B 或2012愛爾蘭一案例中之

15歲男童,終生背負性罪犯之名。紅樓夢雖是小説,但箇中情節,極多是以作者個人經歷為本,禮教深嚴之舊社會,女性也會越禮出軌,何況現代;食和色,皆是

天性,男性迷戀窈窕淑女,女性何嘗不愛慕翩翩君子。老樸既活了大半個世紀,耳聞目睹類似事件是尋常不過,舊日居住環境惡劣,欠缺私隱,一些越禮或出軌行

為,根本難以隱

《紅

樓夢》第六回《賈寶玉初試雲雨情》,丫環襲人色誘寶玉偷嘗禁果,如果發生在今天,襲人大可以弱勢社群一員將寳玉送上法庭,或以此作為要脅謀取利益,例如嫁入

豪門,即使她個人不行使這個西方法制倫理觀所賦予之特權,也可能有社工或教師來舉報,否則是妨礙司法公正。現代版之紅樓夢中,少年寶玉之餘生便都是無休止之噩夢,再難有嘗盡紅

樓金釵唇上胭脂之興致,有如 Bernado B 或2012愛爾蘭一案例中之

15歲男童,終生背負性罪犯之名。紅樓夢雖是小説,但箇中情節,極多是以作者個人經歷為本,禮教深嚴之舊社會,女性也會越禮出軌,何況現代;食和色,皆是

天性,男性迷戀窈窕淑女,女性何嘗不愛慕翩翩君子。老樸既活了大半個世紀,耳聞目睹類似事件是尋常不過,舊日居住環境惡劣,欠缺私隱,一些越禮或出軌行

為,根本難以隱 瞞,鄰里皆知,如男無惡意或是女方主動,都是私下了斷,甚至成為美事,兩家結成殷親,不會驚動官府。現

在有公帑僱用之道德及法治守護者,站在道德及法治高地上充作判官,卻是愈幫愈忙,美其名為法治(rule of

law),實質是殭化固執舊日失效法例之條文主義(textualism),既學不到舊日港英政府之難得胡塗-不主動介入百姓私德行為,連依法(新修訂法

例)而治也談不上,而是奉行最低層次之人治,所謂人,不是睿智飽學及公正嚴明之法官,而是最前線之執法人員,只接受過社署或大專學院主辦之所謂青少年問題

短期簡單培訓課程,也沒有先例或指引顯示可以按事實行為檢控肇事女方,唯有眛著良心和良知,一面倒將責任歸於男性,用自行理解及想到之方法「令」男方「被

自認」控罪,毫不理會他是否一個胡裡胡塗被襲人大姐誘惑甚至強迫偷腥之小弟賈寳玉。

瞞,鄰里皆知,如男無惡意或是女方主動,都是私下了斷,甚至成為美事,兩家結成殷親,不會驚動官府。現

在有公帑僱用之道德及法治守護者,站在道德及法治高地上充作判官,卻是愈幫愈忙,美其名為法治(rule of

law),實質是殭化固執舊日失效法例之條文主義(textualism),既學不到舊日港英政府之難得胡塗-不主動介入百姓私德行為,連依法(新修訂法

例)而治也談不上,而是奉行最低層次之人治,所謂人,不是睿智飽學及公正嚴明之法官,而是最前線之執法人員,只接受過社署或大專學院主辦之所謂青少年問題

短期簡單培訓課程,也沒有先例或指引顯示可以按事實行為檢控肇事女方,唯有眛著良心和良知,一面倒將責任歸於男性,用自行理解及想到之方法「令」男方「被

自認」控罪,毫不理會他是否一個胡裡胡塗被襲人大姐誘惑甚至強迫偷腥之小弟賈寳玉。

舉證責任歸邊如何奢談公平審訊

一些單從書本,傳媒及電視劇來理解現行法治情況之人士,可能相信事實如電視劇般美滿,認為即使不能撤消檢控,亦能在法庭討回公道,這些天真簡單之想法,是近年那些不斷用高度簡約及概括性字眼美化或神化西方法制之洗腦結果,所以腦海中充滿非人治、法治精神、三權分立及司法獨立的美好概念,不明白舉證責任(burden of proof)和保密原則之殺傷力。現 實中,不幸受誣告,逆向性侵或逆向性騷擾之男性,可能為數不多,但以今日女童之成長環境,進取,早熟甚至體力都不輸同齡男性,再從其他暴力案件中女性所佔 之比例推算,總不會是如今之零或接近零之檢控數值,更深一層之疑問,便是檢控或警方介入作出懲處之必要性,那怕是輕微如警司警誡,只按性别而非按行為斷定 加害人,絕不可能彰顯公義,亦不可能令當事人及知情者尊重法制,包括受惠之女性,因為愛惠者如非內咎終生,便從此曉得以法律賦予之特權謀不當之利益。

老樸絕不推許心智未成熟之兒童及青少年沉溺於戀愛,惶論性愛,然而兩

相自願而不涉強迫或金錢利益之早戀,卻粗暴以刑責強加於單一性别,已是大大不公,被誣或實質受害男性,在受到一次傷害後,純因性别,竟然再面對歧視檢控之

二次傷害(secondary injury),承受著舉證重擔(burden of

proof),除了為金錢和時間而心力交瘁,更在所謂保護兒童之名目下,無法取得有利自己的證據或尋找有利自己的證人,徬徨無助,親人謾罵,檢控恐嚇加重

罪名,法援律師催促自行認罪以求輕判,才發覺政客及傳媒所説之公平審訊,原來並不存在;社會上之某些人士,高舉西方法治旗幟並歌而頌之,對這類案件卻不

瞅不理,對異常性傾向人士之訴求則是義奮填胸,爭取合法化還不足夠,還要從法律上以反歧視為名禁制反對者之言論自由,厚此薄彼。同是異常性行為,兩小無

猜,兩情相悦之戀愛及性愛,何以比違反自然之同志戀愛及性愛更為邪惡?更甭説男性受害者被強冤屈成加害者之冤案,可能某些人士背後另有目的或秘密議程(

secret

agenda)。只是硬將如此殭化固執之條文主義及充滿官僚人治色彩之執法模式美化為法治,顛倒是非,那號稱先進公平公正之西方法治,憑什麽能自誇優於人

治?

現實中之社會意見領袖尚且如此,對電視編劇,又能要求些什麽?只能套用憤青所言,認真你便輸了!下次再談誣告性侵之情節。

Image Courtesy: wikipedia